Weih- nachts- baum | Schnee – flo – cke | Weih – nachts – ku – gel

Bestimmt sind euch Silben schon mal begegnet: heute beschäftigen wir uns mit dem Haus-Garagen-Modell, das uns dabei hilft, die silbische Struktur geschriebener Wörter zu erkennen (die Schreibsilben). Die Wortschreibung beruht im Deutschen unter anderem auf Prinzipien, die sich auf die Silbe beziehen. Daher ist dies ein guter Ausgangspunkt für das Schreibenlernen. Im Zentrum stehen zweisilbige Wörter, da sie die Grundstruktur deutscher Wörter verkörpern.

Die Besonderheiten und Unterschiede der Wortstrukturen werden wir zunächst kurz erklären. Danach kannst du selbst ein paar Häuser mit Silben füllen.

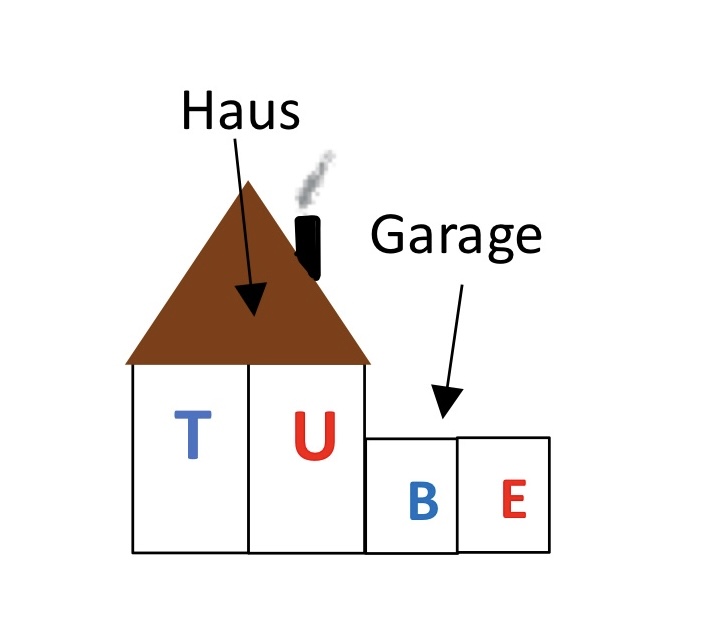

Aufbau eines Silbenhauses:

- zuerst zeichnest du ein Haus mit einer Garage

- die Silben eines zweisilbigen Wortes sind die Bewohner des Hauses

- die betonte, erste Silbe bewohnt das Haupthaus, die unbetonte, zweite Silbe wohnt in der Garage

- das Haus hat zwei oder drei Zimmer: im ersten Zimmer befindet sich der konsonantische Anfangsrand der ersten Silbe, im zweiten Zimmer befindet sicher der Silbenkern: das ist der Vokal (Diphthonge nehmen nur ein Zimmer ein); ein Beispielwort ist „Tube“

- wenn die betonte Silbe einen konsonantischen Endrand hat, wird dieser in einem dritten Zimmer im Haupthaus untergebracht; ein Beispielwort ist „Kante“

- in der Garage wohnt die zweite Silbe: der konsonantische Anfangsrand der zweiten Silbe bewohnt den ersten Raum der Garage, der unbetonte Vokal im Silbenkern und eventuell ein weiterer Konsonant am Endrand bewohnen die weiteren Räume der Garage

Besonderheiten:

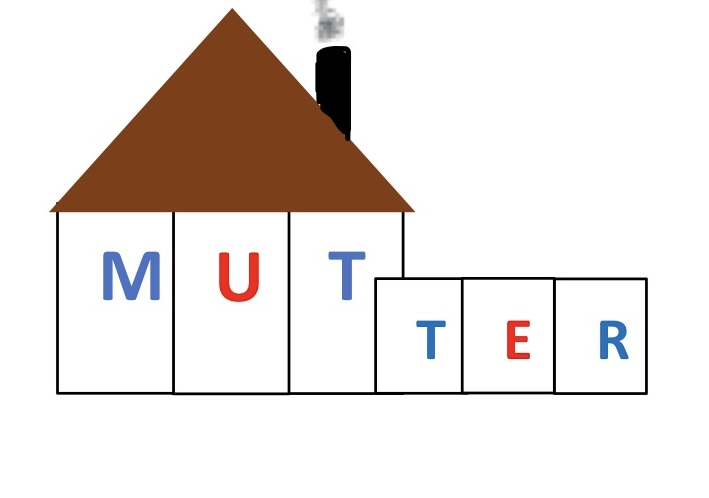

- wenn nach einem kurzen betonten Vokal der Konsonantenbuchstaben verdoppelt wird, wie in dem Wort „Mutter“, dann wird die Garage ein Stück in das Haus hineingeschoben, es handelt sich also mehr um einen Anbau an das Haus. Damit kann man gut darstellen, dass der Laut [t], der hier in der Schrift durch den verdoppelten Buchstaben <tt> repräsentiert ist, zu beiden Silben gehört, also sowohl im Haus als auch in der Garage wohnt.

➔ Garage wird in das Haus geschoben, da der Konsonant im Endrand der ersten Silbe gleichzeitig den Anfangsrand der zweiten Silbe bildet.

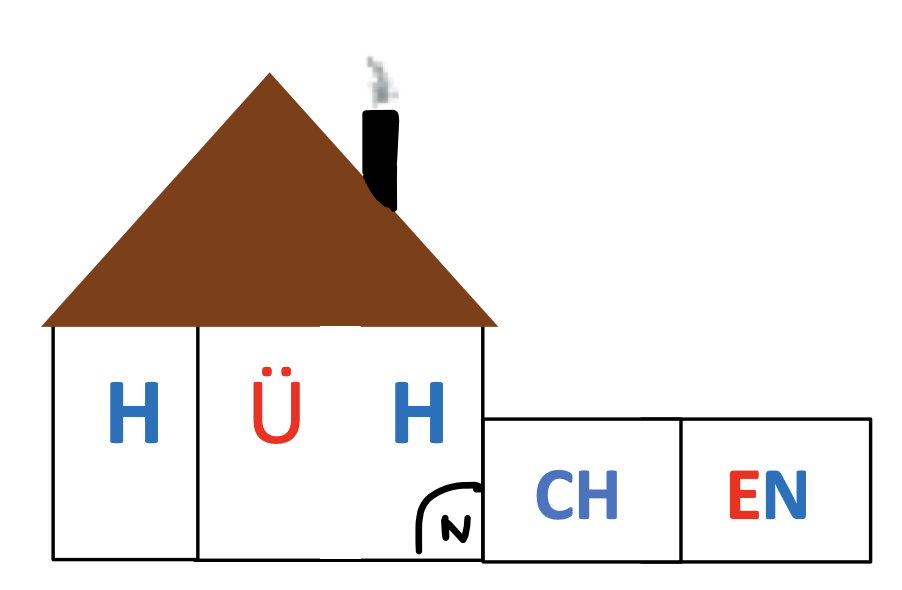

- wenn die erste, betonte Silbe einen Langvokal enthält und einen Konsonanten im Endrand (was selten vorkommt), dann muss sich der Konsonantenbuchstabe im Endrand der Silbe mit der Besenkammer im Haus begnügen

- Beispiele dafür sind Wörter mit Diminutiv-Endungen, wie z.B. „Hühnchen“, und Wörter wie „Monde“ oder „Werte“

Literaturhinweis:

Röber, Christa. 2011. Die Leistungen der Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen: Grundlagen der Silbenanalytischen Methode. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.